税金が高い国なのに高幸福度。

フィンランドとスウェーデンで見た“納得できる社会”

数年前、私はフィンランドとスウェーデンを旅しました。

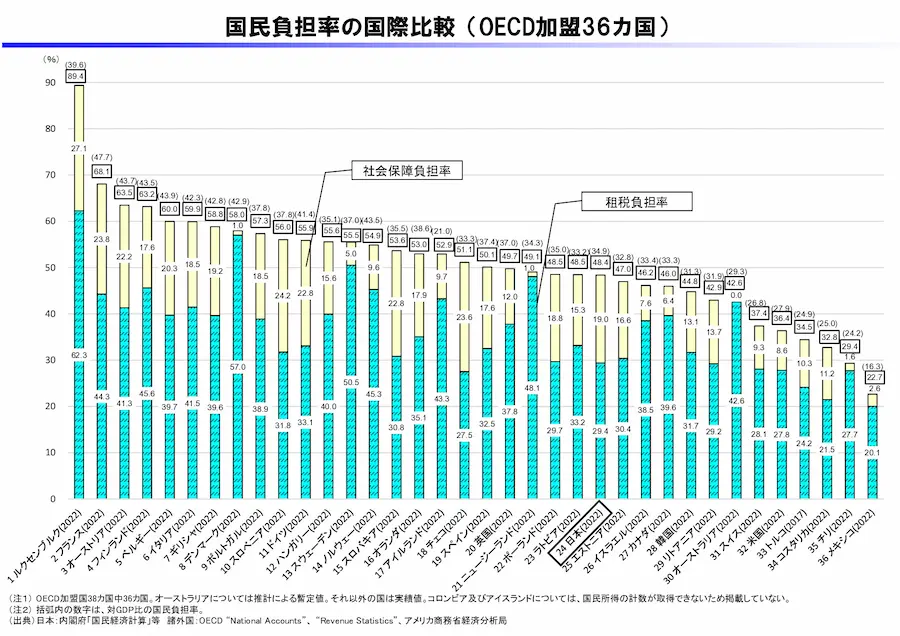

どちらも国民負担率が高く、いわゆる“重税国家”と呼ばれる国です。

それでも不思議なことに、人々の表情は穏やかで、社会全体がどこか安心感に包まれているような印象を受けました。

一番印象的だったのが、フィンランドのヌークシオ国立公園から帰るバスでの出来事です。

途中のバス停から女性が乗ってきましたが、彼女は現金を持っておらず、バスはしばらく発車できずにいました。

日本なら、少しピリついた空気が流れるかもしれません。ところが、そこでは一人の男性が何のためらいもなく立ち上がり、サッと代金を支払ったのです。

その後、ナンパするわけでもなく、ただ女性が「キートス(ありがとう)」と一生懸命お礼を言って終わり。なんとも気持ちのいい光景でした。

これが幸福度の高い国の所作か!!!

なんとも粋で。。。ステキ!!!

なぜこんなにも信頼や豊かさに満ちた空気があるのか?

それは、高い税金が「納得できるカタチで使われている」からではないか、と感じ、色々と調べてみました!

第1章 北欧の国民負担率と幸福度

まずは数字を見てみましょう。

日本の「国民負担率(税金+社会保険料の合計)」は約45%前後。一方で、フィンランドやスウェーデンは50%を超えています。

単純に言えば、「稼いだお金の半分以上を国に納めている」わけです。

国民負担率に含まれる税金としては、所得税や住民税だけではなく、法人税、消費税、そして、社会保険料として年金や医療、介護保険も含まれます。

にもかかわらず、2024年の「世界幸福度ランキング(World Happiness Report)」では、フィンランドは7年連続で1位。スウェーデンも上位常連です。

ちなみに日本は47位あたりをうろうろしています(年により多少前後)。

「税金は少ないほど良い」と思っていた私にとって、これはちょっとした衝撃でした。

もしかしたら、日本は“低負担”とか“高負担”とか言う前に“高ストレス”な国??

逆に、北欧諸国は“高負担”でも“納得して暮らせる”国なのでは?──そう思うようになったのです。

第2章 税金で「安心」を買える国

旅の中で最も驚いたのは、“これも無料なの!?”というサービスの多さでした。

ストックホルムでは日本語案内音声付きのバスに乗って市内観光をしたのですが、「大学の授業料は無料」「学校給食も無料」とか魅力あふれることを聞きました。

教育にかかる費用がほとんどゼロだというのです。日本で子どもを育てている親からすれば、うらやましい限りでしょう。

日本では子どもが保育園のときから大学進学費用を貯め始める親も少なくないと思います。

実際、スウェーデンでは、大学まではもちろんのこと、学生は家から独立して暮らしていても住宅補助が出たり、学業に専念できるよう生活支援金も用意されているそうです。

これが「高福祉国家」の本気。つまり、「税金を払えば、将来に対する不安が大きく減る」という構造が社会に根づいているのです。

日本では、親がある一定の所得までいくと、低金利の日本学生支援機構の奨学金は借りられなくなり、金利の高い教育ローンを借りるしかありません。本人の希望で想定より学費のかかる大学へ希望した場合、親が所得を下げるか、進学を諦めるか…という選択になってしまうので、これに気づいた親は早めから貯蓄に走っています。

教育だけじゃない、医療も介護も

フィンランドやスウェーデンでは、医療も基本的に無料、あるいはごく低額で受けられます。

歯科治療や出産費用、子どもの検診や予防接種なども、ほとんどが公費でまかなわれます。

私はスウェーデンの歯磨き粉を家族へお土産に選んだのですが、日本の歯磨き粉よりもフッ素の配合が多く、虫歯になりにくいそう。スウェーデンの歯の健康への意欲は素晴らしいです。

高齢者の介護も同様で、「年を取ったら子どもに迷惑をかける」といった感覚はあまりないそうです。

なぜなら、誰にでも必要なケアは、税で支えられているという前提が社会に浸透しているからです。

かつ、ほとんどの老人が自宅で過ごし、自分の口でご飯を食べ(大切にしてきた歯でね!)、できるだけ自分の足で歩く…という、人間の営みの中で天寿を全うしているのもポイント。

「払った税金で何が受けられるか」が明確

日本では、「税金って高いけど、結局どこに消えてるの?」という疑問を持つ人も少なくありません。

一方、北欧では「払った税金が何に使われ、どう自分に返ってくるか」が、制度として非常に“見えやすい”のです。

子どもが生まれたら育児休業給付が手厚く、保育園も基本的に無料。

教育費も心配いらずで、万が一病気になっても医療費がかからない。

高齢になっても介護施設の質が高く、自宅でのケアも税金でサポートされる。

「困ったときはお互いさま」が、制度として形になっているのが北欧型社会の特徴なのです。

日本との大きな違いは“安心の先払い”

私たち日本人の感覚では、「税金=とられるもの」「なるべく減らしたいもの」というイメージが根強いです。

現に、我々税理士事務所へのお問い合わせで「節税のためにマイクロ法人設立」とか「税金、抑える方法ないですか?」というご相談は毎日のように受けます。

しかし、北欧では「税金=将来への安心を先に買っているもの」と捉えられています。

確かに負担は重いですが、そのぶん「教育・医療・老後」の3大不安がぐっと小さくなる。

実際、北欧の若者は進学や出産、結婚に対して、経済的理由での不安が少ないそうです。

つまり、「人生の選択肢が広がる社会」として機能しているのです。

子どもの進学に奨学金返済の不安がなく、老後に年金が足りるか心配しなくていい。

そんな社会だったら、人生もう少しのびのび生きられると思いませんか?

第3章 見える税金、見えない税金──制度の透明性が幸福度を左右する

フィンランドやスウェーデンでは、「税金の見える化」が社会に深く根づいています。

一方、日本では「気づいたら引かれてる」「どこに消えたかわからない」「中抜き業者多すぎ」といった、“税の不透明感”が常につきまとっています。

この“見えるか・見えないか”の違いが、納税に対する納得感、そして社会に対する信頼感を大きく左右しているのです。

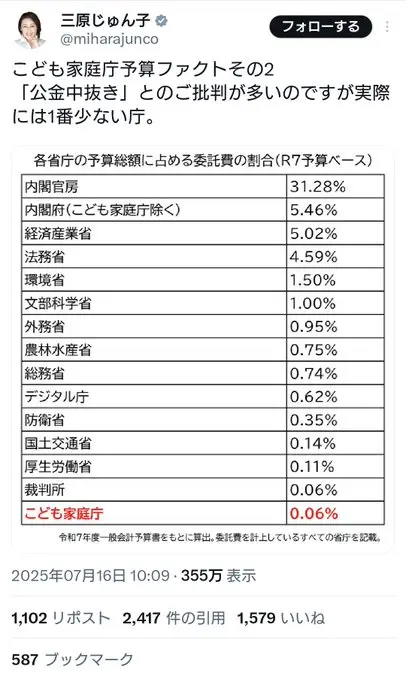

突如!自民党三原じゅん子衆議院議員から出された「公金中抜き」の割合

三原じゅん子議員は、このポストをした時(2025年7月)はこども家庭庁の大臣です。

そんな大臣が、突如として、各省庁の予算総額に占める委託費の割合を公開しています。

また一つ、日本の税金の闇【中抜き問題】に脚光を浴びるきっかけとなったと思います。

北欧は「納税者=顧客」という視点がある

フィンランドでは、納税は「社会の共同出資」だと捉えられています。

税務署(Verohallinto)のウェブサイトでは、「どんなサービスに、どれくらい税金が使われているか」を明快なインフォグラフィックで示しており、誰でも簡単にアクセスできます。

スウェーデンのストックホルムでも同様に、住民に対して行政サービスの明細書がオンラインで公開されるケースもあります。

「あなたの税金が、何にどう使われたか」が示されます。

これにより、納税者は「自分が社会を支えている」という自覚を持ちやすく、“取られる”という感覚より“貢献している”という感覚のほうが強くなります。

日本では、「税金=給料から自動的に引かれるもの」

一方、日本ではサラリーマンの場合、源泉徴収で税金や社会保険料が天引きされ、意識しないうちにかなりの額が引かれています。

たとえば月収30万円の人が実際に手取りでもらう金額は、おおむね23〜24万円。

しかし、

・所得税

・住民税

・健康保険料

・厚生年金保険料

といった項目を見ても、それが「何に使われるのか」までは示されていません。

また、年金や健康保険に関しても、「払っているのに将来もらえるか分からない」「最後に健康保険使ったのいつだろ…」という声が多く、“取られ損”のような心理が生まれがちです。

「透明性の差」が信頼の差になる

このように、北欧の税は「自分の払った分が、目に見える形で返ってくる」仕組みになっています。

公共サービスが身近で、役所の対応も合理的、しかも情報開示が積極的。

制度の裏側まできちんと見せることで、「この国は私をちゃんと見てくれている」という安心感が生まれるのです。

日本では、税や社会保険料はどちらかというと「ブラックボックス」になりがちです。

国の借金や将来の不安が強調されるわりに、「今払っているお金がどう使われているのか」はほとんど説明されません。

税の目的と使い道を知りたいならコレもオススメ!

制度の違いは、心理の違いを生む

| 項目 | フィンランド・スウェーデン | 日本 |

|---|---|---|

| 納税の感覚 | 社会への出資/投資 | 給料から勝手に取られる |

| 税金の使途 | 明細・グラフで可視化 | 情報が乏しい |

| 公共サービス | 生活と直結、実感しやすい | 実感しづらい/使う人が限られる |

| 納税者の気持ち | 納得して払う | 渋々/しかたなく払う |

この表のとおり、同じ「税金」でも、その見え方と伝え方が違うだけで、納税者の気持ちはまったく違う方向に向かうのです。

日本では一般会計と特別会計という2つの税金の使い方があります。皆さんがよく目にするのは一般会計ですが、その4倍の額が特別会計で使われています。「一般的な行政にかかる経費を扱うもの」だということができます。つまり、公共事業や社会保障など、通常の行政事業の範囲で毎年必要となるような経理のことです。

スウェーデン — Skatteverketによる税明細の仕組み

- スウェーデンでは、ほとんどの人が電子申告を利用して確定申告を行います。税務省が事前に給与・銀行情報などを反映した納税案内書(tax return form)を送付し、納税者はその内容を確認・承認できます。これは納税者が「何を払って何を受けるのか」を見える化するための仕組みです。skatteverket.se

- また、Wikipediaでは「公金の使い道の内訳(教育27%、社会保障42%など)が明示されている」とあります。ウィキペディア

スウェーデンにおける公的な「納税者透明性」制度

- 「Taxeringskalendern(スウェーデン税情報年鑑)」という冊子では、個人の課税情報が公にされています。つまり「収入・税額」が公開情報として扱われています。これは、納税者それぞれが自分の情報を社会的に把握する文化の一面とも言えます。

税金は「宝」?──言葉に宿る、税のイメージの違

さらに興味深いのは、スウェーデン語やノルウェー語で「税金」を意味する言葉が Skatt(スカット) であるということです。

実はこの単語、「宝物」「大切なもの」という意味も持っています。

一方、日本語で「税」というと、「禾」と「兌」の組み合わせで、「禾」は稲、「兌」は人の着物をはがして抜き取るさまを示しているそうで、「仕方なく払うもの」「できれば減らしたいもの」と感じがちです。

言葉は文化を映す鏡です。

北欧では、税金は「社会のために自ら差し出すもの」「みんなの安心を生み出す資源」として、尊重されているのかもしれません。

信頼と参加が、制度を支える

また、北欧諸国では税務署(スウェーデンの Skatteverket やフィンランドの Verohallinto)は、決して「怖い存在」ではありません。

市民にとっては、「自分たちの社会を支える重要なパートナー」として信頼されています。

実際、北欧諸国では 税務行政への信頼度が非常に高く、不正の摘発よりも「正しく納税できるよう助ける」という姿勢が基本です。

職員はフレンドリーで、納税者を“客”として扱うような文化さえあります。

そしてもう一つ特筆すべきなのが、政治参加の高さ。

スウェーデンやフィンランドの国政選挙の投票率は80%以上。

日本の投票率が40〜60%をうろうろするのに比べ、はるかに高い数字です。

これは、「自分たちが選んだ人たちが、税金の使い道を決めている」という自負があるから。

つまり、納税と政治参加が、しっかりと結びついているのです。

「任せっぱなし」と「一緒に支える」の違い

日本では「税金は政治家が勝手に使うもの」「自分たちには関係ない」と感じてしまう人が少なくありません。

税金の使い道に無関心なまま、選挙にも行かず、制度への信頼も薄い──

それでは、「税金に納得感が持てない」のも無理はないかもしれません。

一方、北欧では「税金は自分たちの意思で支え合うしくみ」であり、

「自分の払ったお金が、選挙で選ばれた人の手を通じて社会に還元されている」という納得があるのです。

Skatt(税)=「宝物」。

日本でも、自分たちで、税金の使い道について、興味を持ったり、選挙に参加したりすることで宝に出来るかもしれません。

第4章 “信頼”の社会の裏で:移民という現実

フィンランドやスウェーデンの「信頼の文化」や「行き届いた社会福祉」は、税金によって支えられています。

その点では非常に理想的に映るかもしれません。ですが、旅先で私が感じた「違和感」もまた、現実の一部でした。

スウェーデンでの早朝。まだ薄暗い時間帯にホテルを出た私は、ある光景に驚きました。

街のあちこちで、アラブ系やアフリカ系と思しき多くの人たちが清掃作業をしていたのです。

それは一人二人ではありません。あきらかに組織的で、大人数が早朝から働いている。

それも日本ではめったに見ないような大型の清掃車を使ったりしてる。

その時、直感的に「これは移民の労働だ」と思いました。

そして、昼間になると、彼らの姿はまったくと言っていいほど見かけませんでした。

昼間はどこにいるんだろう…素朴な疑問でした。

私が訪れたのはコロナ直前の時期でしたが、その後スウェーデンやフィンランドでは、移民の受け入れに伴う社会問題が顕在化しています。

治安の悪化、文化的摩擦、社会保障制度の持続可能性への懸念

移民が子どもを産み、人口が増加し、福祉の支え手ではなく“受け手”が増えていくことで、制度全体が圧迫されているという指摘もあります。

ついには一部の国では、難民や不法移民に対して「強制帰国」など厳しい対応をとる動きも出てきました。

もちろん、移民=問題ではありません。

ただ、“理想的な福祉国家”を支えるには、税金の再分配だけでなく、社会の一体感や価値観の共有も必要だということ。

そのバランスが崩れたとき、どれだけ良い制度があっても“幸福感”は損なわれてしまうのかもしれません。

現在、スウェーデンでは、増えすぎてしまった移民を減らすために、税金を使って帰国を促すキャンペーンを実施しているそう…。

第5章 これからの日本に必要なこと──「納得できる税金」を目指して

ここまで、フィンランドやスウェーデンの社会がどれだけ“納得感のある税制度”によって支えられているかを見てきました。

でも、「北欧がすごいのはわかった。じゃあ日本はどうすればいいの?」という疑問が湧いてくると思います。

実際、日本がいきなり税率を上げたり、福祉をすべて無償化するのは現実的ではありません。

ただ、今の仕組みの中でも「納得できる税金」への工夫はできるはずです。

「使い道の見える税金」が、信頼を生む

ふるさと納税がこれだけ広がったのも、単なる返礼品だけが理由ではありません。

・寄付先の自治体を自分で選べる

・寄付金の使い道(子育て、災害支援、観光整備など)を選べる

・その結果が「ありがとう」という報告書や返礼品で“見える化”される

──これらの仕組みによって、「自分の税金がどう使われたか」を実感できるからです。

この“見える納税”の仕組みは、他の税制度にも活かせるヒントになるでしょう。

ふるさと納税をもっと知りたい方はこちらも!

税金の「報告書」があってもいい

たとえば、住民税や所得税についても、

「あなたが今年納めた税金はこう使われました」というレポートが届いたらどうでしょう。

教育にいくら、福祉にいくら、防災にいくら──

そんな明細書を年1回でも受け取れば、私たちの納税意識もガラッと変わるはずです。

行政からすれば「事務コストが…」という話になるかもしれませんが、“納税者を主役にする発想”があれば、透明性は大きく高まります。

政治参加こそが、税の使い道を変える

そしてもう一つ大事なのが、「政治と税のつながりを意識すること」です。

北欧では、投票率が高いだけでなく、「税金の使い道を決めるのは自分たち」という感覚が強くあります。

一方日本では、税金がどう使われているかに無関心なまま、選挙にも行かない人が多いのが現状です。

でも、政治は「無関心な人の財布」から優先してお金を取っていく──とも言われます。

だからこそ、私たち一人ひとりが、税の使い道にもっと興味を持ち、選挙で意思表示することが、納得できる税制度への第一歩なのです。

どうでしょう。日本の納得いかない税金の使い方と低い投票率の因果関係はある…と私は思います。

と、いうのも経理でもそうですが、「見られている」という意識があるだけで、人間は不正をしにくくなるというもの。実際、「経理にお金を使い込まれてしまった」と、しょんぼりされている社長さんの会社はほぼ年1回税理士が来るだけで、あとは経理任せ。社長も特に気にしていなかったと言っているケースが多いです。

税金も正しく使わないと見られてる!という意識が使う側の意識を変えるのではないか?と思います。

幸福度は、「お金の多寡」ではなく「安心と信頼」

北欧のように、高福祉・高負担の国が「幸福度」で世界トップを維持しているのは、“お金の循環に安心と信頼があるから”です。

逆に、日本のように福祉の負担が増える一方で、その中身が見えず、将来への不安ばかりが募る状況では、いくらGDPが高くても人々の幸福度は上がりません。

大事なのは、「取られる」から「預ける」へ。

税金を、自分の未来や社会の安心に“投資している”という感覚を取り戻すことではないでしょうか。

まとめ:「税を誇れる国」へ

・税金の見える化を進める

・納税者を主役にした制度を作る

・政治と税を結びつけ、意思表示をする

こうした一つひとつの積み重ねが、「納得できる税制度」そして「安心できる社会」につながっていきます。

税金という“宝物”を、未来の不安ではなく、安心と希望に変えるために。

日本にも、やれることはきっとあります。

投稿者プロフィール

-

税理士法人、行政書士法人、社労士事務所などのグループです。

税制は複雑化していく一方で、税理士を必要としない人々の税に関する知識は更新されていない…と感じ、より多くの人が正しい税知識を得て、よりよい生活をしてもらえたらいいなぁと思って開設したサイトです。専門用語には注釈をつけたり、いつも払っているだけの税金のその先も知ってもらえたら嬉しいです。

最新の投稿

雑談2026年2月19日AIで申告できるのに税理士は必要?残る仕事を解説

雑談2026年2月19日AIで申告できるのに税理士は必要?残る仕事を解説 税理士事務所の内部2026年2月18日税理士と相談って具体的に何ができる?税理士が解説

税理士事務所の内部2026年2月18日税理士と相談って具体的に何ができる?税理士が解説 税理士事務所の内部2026年2月17日税理士事務所の繁忙期っていつ?残業時間は?働き方のリアル

税理士事務所の内部2026年2月17日税理士事務所の繁忙期っていつ?残業時間は?働き方のリアル 雑談2026年2月3日消費税12%の衝撃!選挙の投票先はどうする!?

雑談2026年2月3日消費税12%の衝撃!選挙の投票先はどうする!?

免責事項

本コラムは、税金に関する一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な状況に対する助言(税務申告・節税判断・手続きの代行等)を行うものではありません。

税制や運用は改正・変更されることがあり、本コラムの内容は執筆時点の情報に基づいています。可能な限り正確な情報を掲載するよう努めていますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。

本コラムの情報を用いて行う一切の行為およびその結果について、当サイトは責任を負いかねます。

実際の申告や手続き、具体的な判断が必要な場合は、国税庁・自治体等の公的情報をご確認のうえ、税理士などの専門家へご相談ください。