このコラムを読むとこんなことが理解出来ます!

- 所得税の計算の仕方が分かります!

- 源泉徴収票の見方が分かります!

- 自分の所得税額、社会保険料額が分かるようになります!

- 「支払金額」「年収」「手取り」「所得」などの用語がどの段階の金額なのか…も分かるようになります!

この記事は、税務については素人だけど、文章は割と読める!というタイプの人向けの中級レベルで書いています。

文章読むの好きじゃない…という方は「税金ムズすぎ民」を救う源泉徴収票 初心者講座を御覧ください!

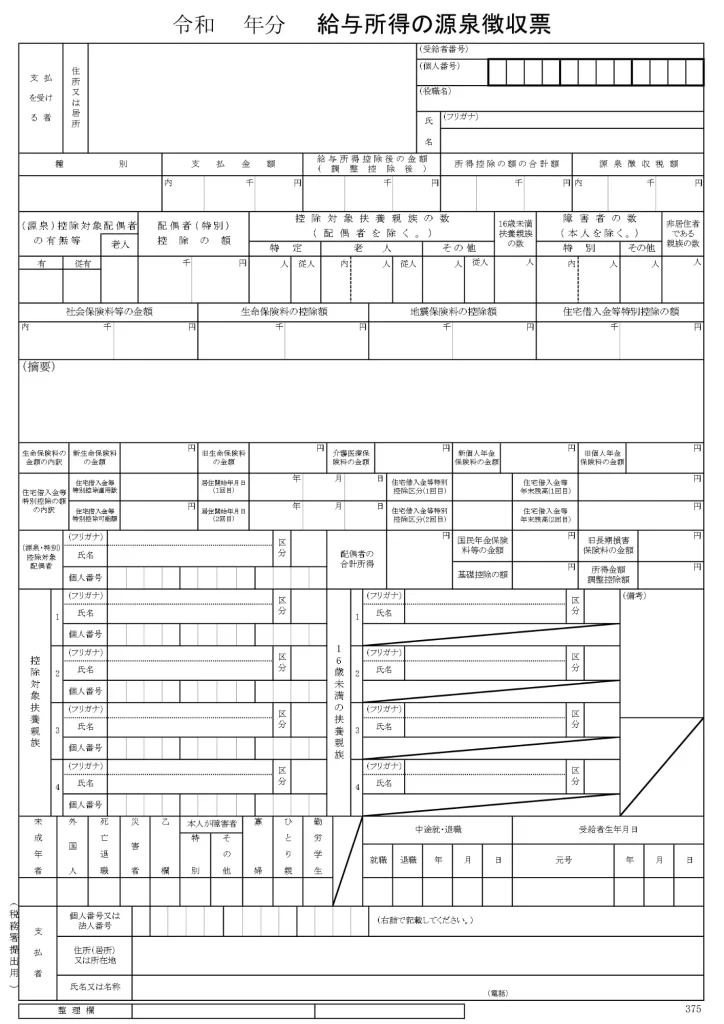

源泉徴収票の役割と法的位置づけ

■ 源泉徴収制度とは?

毎月毎月、ご自身の税金を銀行やATM、いや…今だったらスマホを使って納付書に記載された税金を収める…って面倒ですよね?

源泉徴収とは、所得税などの税金を、給与を支払う会社があらかじめ差し引いて、国に納める制度です。

これにより、個人が毎月納税の手続きをする必要がなくなり、納税がスムーズに行われます。

会社は「源泉徴収義務者」となり、従業員に支払う給与から必要な金額を差し引いてその分を納税します。

■ 源泉徴収票とは何か?

源泉徴収票は、会社が1年間に支払った給与・賞与(ボーナス)などの総額や、源泉徴収した所得税の合計額、適用された所得控除の内容などを記載した文書です。

この書類は、年末調整の結果を反映した確定版の税務記録であり、会社から従業員に交付されます。

また、一定の条件に該当する場合には、税務署への提出も必要になります。

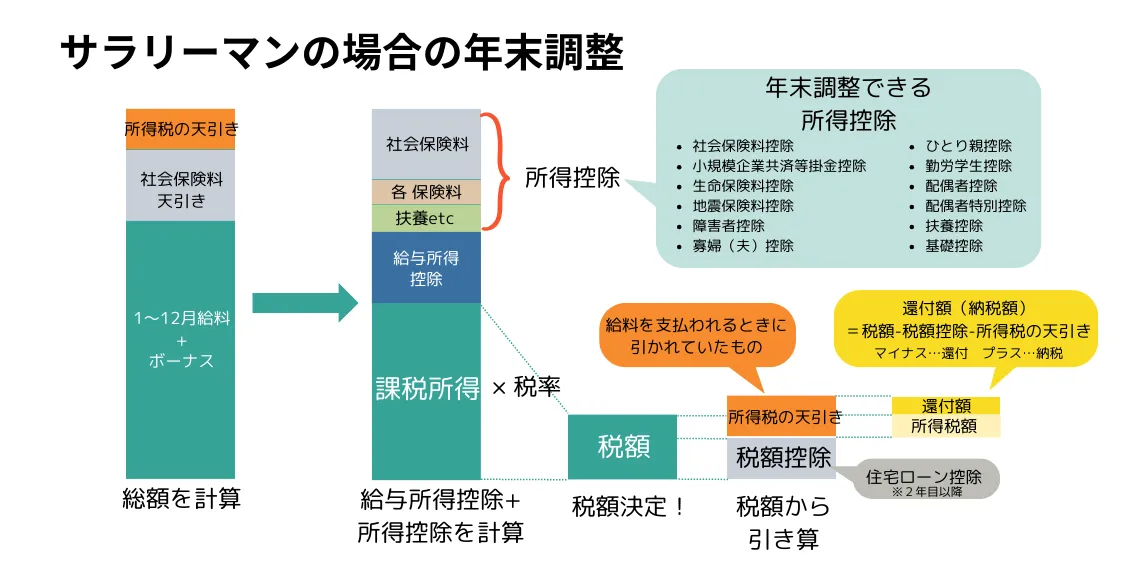

■ 年末調整とは?

年末調整とは、会社が従業員の1年間の所得税額を正確に計算し直し、過不足があれば調整する手続きです。

毎月の給与からは概算で所得税が差し引かれていますが、以下のような理由で年間の税額とズレが生じます:

- 控除の追加(配偶者控除・扶養控除・保険料控除など)

- 年の途中での昇給・降給

- 賞与の支給

これらを踏まえて12月(または退職時)に最終調整を行うのが「年末調整」です。

その結果が反映されたものが源泉徴収票となり、翌年1月末までに交付されます。

■ 所得税法上の位置づけ

源泉徴収票は、所得税法第226条などに基づき、企業に作成・交付義務がある「法定調書」の一つです。

また、一定金額以上の給与を支給した従業員に関しては、税務署へも提出する義務があります。

■ 保存義務と管理

会社は年末調整に関する書類を7年間保存する義務があります。

従業員も、確定申告や各種行政手続き、住宅ローン審査などに使用するため、できる限り保管しておくことをおすすめします。

と、いうのも、源泉徴収票の使い道として、数年間分遡って必要になるケースもあるからなんです!

源泉徴収票の使い道って何があるんですか?

という方もいらっしゃるかと思うので、ぜひ下記を御覧ください!

■ 源泉徴収票の主な役割

源泉徴収票はこんな役割があります!

- 所得税の年間納税額の確認 → 所得税と社会保険料が分かります!

- 確定申告の基礎資料 → 医療費控除などで使います!

- 行政・金融機関への収入証明書 → 過去3年間分とか聞かれる可能性あります!

- 年末調整の最終結果の確認資料 → 保育園などの申し込みをするときに必要になったりします!

意外と色んな目的で使われるので、大切に保管しておきましょう!

支払金額・給与所得控除・課税所得の関係は?

源泉徴収票に記載される「支払金額」「給与所得控除後の金額」「課税所得」は、所得税の計算に直結する重要な要素です。これらがどのように関連し、どのように税額が決まっていくのかを順を追って解説します。

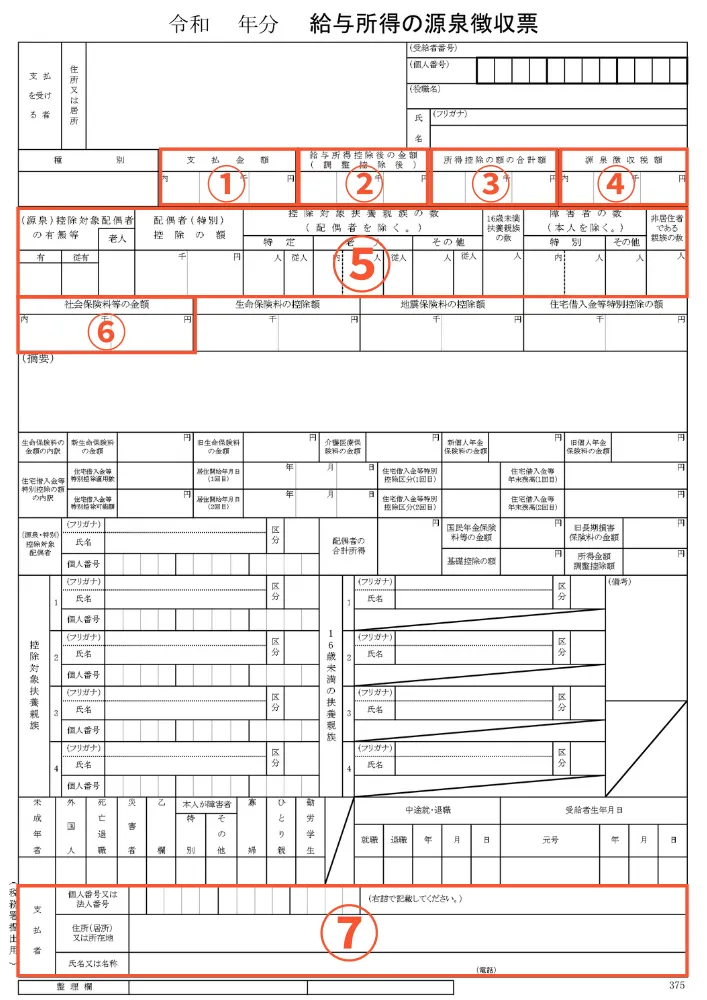

■ 支払金額とは?(上図:総額を計算)

源泉徴収票の「支払金額」は、1年間に会社が支給した給与や賞与などの総支給額(額面)を指します。

ここには、社会保険料や税金が差し引かれる金額(=控除)が含まれており、手取り金額ではありません。

控除についても確認しましょう!

■ 給与所得控除とは?

給与所得控除とは、給与所得者が収入を得るためにかかる必要経費をみなしで差し引く制度です。

個人事業主の経費に当たる部分です。

あくまでみなしなので、資格取得のための勉強にかかる費用や、スーツ代やカバン代、身なりを整える美容室…とかも含まれます。個人事業主では認められないスーツ代や美容室代もいけるし、さらに言えば、仕事のためにこれらを全くしていない人でも控除をされるのでサラリーマンはこの点から「優遇されてるよねぇ」とサラリーマン税理士はよく言います。

給与所得控除の控除額は給与の金額に応じて自動的に控除額が決まっており、年末調整で反映されます。

給与所得控除後の金額(=給与所得)が、所得税計算のベースとなります。

例:年収400万円の場合 → 給与所得控除 約110万円 → 給与所得は約290万円

■ 所得控除とは?

給与所得からさらに、所得控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除、保険料控除など)を差し引きます。

これにより、課税所得(所得税の課税対象となる金額)が確定します。

所得控除は、家族構成や保険加入状況などによって変動します。

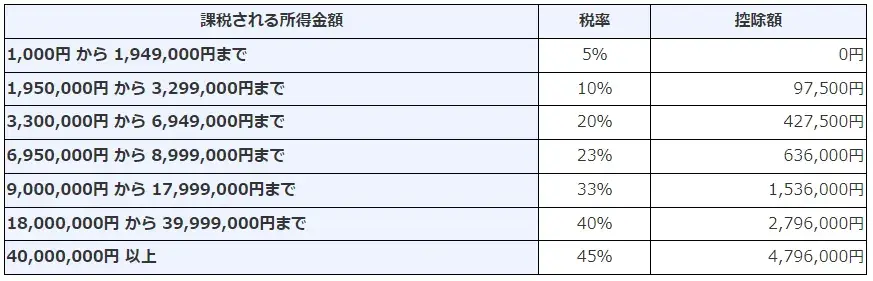

■ 課税所得と税率の関係

課税所得に対して、所得税の累進課税(所得が増えると税率も上がる)が適用されます。

たとえば:

- 課税所得195万円以下 → 税率5%

- 195万円超〜330万円以下 → 税率10%(控除額あり)

- …というように、金額帯ごとに税率が段階的に上がります。

■ 所得税の計算の流れ(簡略版)

- 支払金額(年収)

- - 給与所得控除

- = 給与所得

- - 所得控除(各種)

- = 課税所得

- × 税率 = 所得税額

この所得税額から、年末調整で差し引いた分との差額が「還付」または「追徴」として調整されます。

源泉徴収票でチェックすべき主な控除

ここまでお話した通り、所得税額は、支払金額(総額)と各種所得控除によって左右されます。

ここからは源泉徴収票に反映される代表的な所得控除の項目です。

1. 基礎控除

- 従来:最大48万円(令和7年11月末日まで)

- 令和7年以降:最大58万円(所得2,350万円以下)、所得段階に応じて加算により95・88・68・63万円へ変動

ほとんどすべての納税者に適用される控除で、合計所得金額に応じて48万円〜0円の範囲で適用されます。

ほとんどすべて…と言っておいて難ですが、2,350万円以上には基礎控除が無くなります。

2. 配偶者控除・配偶者特別控除

以下の条件を満たす場合に適用されます:

- 配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与年収113万円以下)

- 本人の合計所得金額が1,000万円以下(年収1,200万円程度)

※上記を超えると、控除が段階的に減少または適用不可になります。

所得要件を満たす配偶者がいる場合に適用されます。

年収や配偶者の所得により金額が変動し、最大38万円(特別控除含めると最大48万円)です。

3. 扶養控除

16歳以上の子や親族を扶養している場合に適用されます。

控除額は扶養親族の年齢や学生かどうかで異なります。

年老いたご両親と生計を一(いつ)にしているとか、仕事をしていない成人した子どもも扶養控除は出来ますが、0~15歳には扶養控除はありませんのでご注意!!

4. 社会保険料控除

健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料などが対象で、実際に支払った全額が控除されます。

5. 生命保険料控除・地震保険料控除

支払保険料に応じて控除額が決まりますが、控除には上限があります:

- 生命保険料控除:最大12万円(新旧制度合算)

- 地震保険料控除:最大5万円

控除を受けるには、毎年保険会社から届く「控除証明書」を提出する必要があります。

うっかりなくしてしまった場合は、確定申告をすると反映出来ます。

■ 所得控除を正しく反映させるためのチェックポイント

- 控除証明書をすべて提出しているか?

(生命保険、地震保険、小規模共済など) - 扶養・配偶者の情報は正しく申告されているか?

→ 年の途中で変更があった場合、年末調整で反映されているか確認。 - 自分の所得区分に合った基礎控除額になっているか?

→ 合計所得金額2,400万円を超えると段階的に控除が減少。

■ 控除漏れがあるとどうなる?

控除が正しく反映されていないと、課税所得が本来より多くなり、税金を多く払うことになります。

その場合、確定申告で訂正・還付申告を行うことが可能です。

源泉徴収票を見ながら所得税を確認しよう!

源泉徴収票は「税金の計算書」とも言える重要な書類です。

ここでは、実際に源泉徴収票を見ながら、自分の所得税が正しく計算されているかをチェックする方法を解説します。

■ 確認①:支払金額(=年収)を確認

まずは「支払金額」の欄を見ます。ここには、1年間に受け取った給与・賞与などの合計(額面)が記載されています。

これが、あなたの「年収」としてベースになります。

■ 確認②:給与所得控除後の金額を確認

次に「給与所得控除後の金額(=給与所得)」を確認します。

これは、年収から給与所得控除を差し引いた金額で、税金計算の出発点となる数値です。

■ 確認③:所得控除の額の合計額を見る

「所得控除の額の合計額」には、基礎控除・扶養控除・社会保険料控除などの控除が反映されています。

とはいえ、ココには合計額が記載されるので、いまいちピンとこないのではないかと思うので、下の方も確認しましょう

■ 確認④:1年間の所得税額がココに記載!大注目ポイント!

④に源泉徴収税額と記載されています。ここが1年間の所得税額になります。

①~③の計算式を言うとこんな感じです。

①支給額-給与所得控除=②給与所得控除後の金額

(②給与所得控除後の金額-③所得控除の額の合計額)×所得税率-所得税率の控除額=④源泉徴収税額

となります。

■ 確認⑤:扶養親族は正しく記載されているか?

扶養親族を記載する場所です。

扶養親族の有無は所得税に影響を与えます。0~15歳については、所得税については全く影響を与えませんが、住民税の非課税世帯になるかどうか…の判別のためにだけ、使用されます。

■ 確認⑥:社会保険料等の金額

こちらに1年間の社会保険料の合計金額が出てきます。

年収1700万円以上になると一律168万円になります。

それまではじわじわ増えていきます。

■ 確認⑦:きちんと支払者が記載されているか確認

記載されていない源泉徴収票を見たことはないのですが、これが記載されていないと正しい書類にはなりません。

正しく記載されているか、確認しましょう!

■ その他の空欄:生命保険料控除、地震保険料控除、住宅ローン控除などの記載

今回はあえて数字を振っていないのですが、空白の部分は生命保険料控除や地震保険料控除、住宅ローン控除などの各々が支払っているものや、生活が大変な人の為の特別な控除などを適用するための欄です。

該当のものがある場合は、きちんと反映されているかを確認しましょう。

【注意!】年末調整では引けない控除は確定申告で!

源泉徴収票は、年末調整を終えた後の「確定情報」が記載された書類ですが、すべての税額調整をカバーできるわけではありません。特定の控除については、別途「確定申告」が必要になります。

■ 年末調整で対応できる控除・できない控除

| 対応可能(年末調整で完結) | 対応不可(確定申告が必要) |

|---|---|

| 配偶者控除、扶養控除、保険料控除など | 医療費控除、寄附金控除、雑損控除など |

| 住宅ローン控除(2年目以降) | 住宅ローン控除(初年度) |

| 小規模企業共済等掛金控除 | 副業収入の申告・損益通算 |

■ 住宅ローン控除との関係

住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを使ってマイホームを購入した際、一定期間にわたり年末時点のローン残高に応じた金額が所得税から控除される制度です。

- 初年度は確定申告が必須(ローン契約書、登記簿謄本などの提出が必要)

- 2年目以降は会社の年末調整で対応可能(要:控除証明書の提出)

源泉徴収票の「源泉徴収税額」より控除額が多い場合、還付金として戻ってくることもあります。

■ 医療費控除との関係

医療費控除は、1年間に自己または生計を一にする家族のために支払った医療費が10万円(または総所得の5%)を超えた場合に、超過分が控除される制度です。10万円を超えるような治療が必要な人は大変な人だから、大変な人からはそんなに税金取らないよ!という趣旨の控除です。

- 年末調整では反映されないため、確定申告での手続きが必要

- 源泉徴収票をもとに、確定申告書に収入・所得・控除を正確に記入します

医療費通知やレシートの整理が必要ですが、所得税が戻る可能性があるため、必ず確認を。

■ 確定申告をする際は源泉徴収票必須です!

医療費控除や住宅ローン控除(1年目)やふるさと納税(ワンストップ特例以外)は確定申告が必要ですが、その際には源泉徴収票は必須です。

e-taxでご自身で確定申告をする場合、スマホの場合は写真で、PCの場合はPDFを送信すると、内容を反映してくれてめっちゃラクに終わります。この辺の技術はこの数年で格段に上がりましたので、ぜひご活用下さい。

まとめ:源泉徴収票を税務リテラシー向上に活かす

源泉徴収票は、単に「年収がいくらだったか」を確認するだけの書類ではありません。そこには、1年間の収入の全体像と、それに対して適用された控除、実際に支払った所得税の金額などが詳細に記録されています。言い換えれば、自分自身の税金がどう計算され、いくら支払っているのかが“見える化”された、いわば個人の「税務報告書」なのです。

源泉徴収票を正しく読み解くことで、税金の仕組みや控除の適用範囲が理解でき、無駄な納税を防ぐ力が身につきます。特に、年末調整では反映されない医療費控除や住宅ローン控除の初年度など、別途確定申告が必要となるケースでは、源泉徴収票が正しく理解できていれば、税金が還付されるチャンスを逃さずに済みます。

また、源泉徴収票は税務だけでなく、保育園や奨学金の申請、住宅ローン審査など、私たちの生活のさまざまな場面で「収入証明」としても求められる重要書類です。正確に保管しておくことはもちろん、内容に誤りがないかを毎年しっかり確認することが、トラブルを未然に防ぐ鍵になります。

さらに近年は、マイナポータルとの連携などにより、源泉徴収票の電子化も進んでいます。こうした変化にも対応しつつ、紙の保管とあわせてデータ管理にも目を向けることが求められます。

「税金のことは会社に任せておけばいい」と思いがちですが、自分自身の収入や控除、納税状況をしっかり把握しておくことは、家計の管理やライフプラン設計のうえでも大きな意味があります。源泉徴収票は、そうした“税の自立”に向けた第一歩となるツールです

投稿者プロフィール

-

税理士法人、行政書士法人、社労士事務所などのグループです。

税制は複雑化していく一方で、税理士を必要としない人々の税に関する知識は更新されていない…と感じ、より多くの人が正しい税知識を得て、よりよい生活をしてもらえたらいいなぁと思って開設したサイトです。専門用語には注釈をつけたり、いつも払っているだけの税金のその先も知ってもらえたら嬉しいです。

最新の投稿

副業と確定申告2026年1月15日令和9年から!青色申告75万円控除の内容とは!?

副業と確定申告2026年1月15日令和9年から!青色申告75万円控除の内容とは!? 雑談2026年1月14日電気自動車(EV)への課税はどう変わる?「公平な負担」を目指す新ルール【税制改正2026】

雑談2026年1月14日電気自動車(EV)への課税はどう変わる?「公平な負担」を目指す新ルール【税制改正2026】 税の仕組み2026年1月13日国民年金の第3号被保険者とは?制度ができた理由と歴史を年表でわかりやすく解説

税の仕組み2026年1月13日国民年金の第3号被保険者とは?制度ができた理由と歴史を年表でわかりやすく解説 雑談2026年1月9日当座預金って何?普通預金との違いと必要なケース、起業時の口座の分け方まで解説

雑談2026年1月9日当座預金って何?普通預金との違いと必要なケース、起業時の口座の分け方まで解説