株は副業に入る?

会社にバレないための税金知識&対策ガイド

もう数年前からでしょうか…

「サラリーマン、株でFIREする」みたいな本が電車の中の広告にあふれかえるようになったのは…

毎日電車に揺られて「ああしんどい…」と思ったときにそんな広告が目に入れば自分にも出来る??ってちょっと思いますよね。でも、うちの会社…副業に厳しいんだ…そんな方はこのコラム必見!

こういう私もNISAを使って、賢く節税をしながら、資産形成しています!

20代、30代では早すぎる?って思う人もいるかもしれませんが、私が投資を始めたのは20代。

その時始めたものは、時間のお陰でプチ贅沢が年に1回出来る程度には収入を得ていまして、美味しいなぁって思いながら、40代を過ごしております。

では、60代70代では遅いのか?というと、別の方法で両親は株でプチ大儲けして、孫に貢いでいます(笑)

つまり、いつ始めてもいい!今が一番若い!ということでぜひ最後まで読んで下さい♪

第1章 副業で株ってアリ?会社員でもできるの?

最近、「副業OK」という会社も増えてきましたよね。ですが、まだまだ副業禁止の会社も多いです。

「株って副業になるのかな?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

株は副業になるの?

結論から言うと、株式投資は「副業」とはみなされないことが一般的です。

なぜなら、会社の就業規則でいう「副業」とは、「他の会社に雇われて働く」「自分で事業をする」といった、“労働の対価として収入を得る行為”を指すからです。

この副業禁止の根拠は、同業他社への情報漏洩や、労働時間を超えてしまって心身ともに疲労状態になってしまうこと、労働基準法違反への懸念などが挙げられます。

その点、インサイダー取引など株にまつわる法律違反さえしなければ、株取引は労働時間もなく情報漏洩の心配もないので、副収入ではありますが、副業には当たらないと言えます。

それに対して株は、自分で企業の株を買って値上がりを待ったり、配当をもらったりする行為。いわば“お金に働いてもらう”タイプの収入です。

このため、就業規則上も「副業禁止」の対象には入らないケースが多いんです。

株の利益は“雑所得”じゃないの?

ここでひとつ、混乱しやすいポイントがあります。

たとえば「アフィリエイト」や「ウーバー配達」のような副業は、税金の世界では「雑所得」や「事業所得」として扱われます。

一方、株の利益は「譲渡所得(売買益)」や「配当所得(配当金)」に分類され、これもまた「本業とは別の収入」です。

ただし、“副業=雑所得”とは限らないのがポイント。

株の利益は法律で特別に「申告分離課税」とされていて、給与とは別枠で税金が計算されます。なので、税金の計算方法も他の副業とはちょっと違うんです。

株の利益で会社にバレたりしない?

「副業禁止」の会社であっても、株をやっているだけで注意される可能性は低いです。

ただし、後の章でも詳しく解説しますが、確定申告の方法や住民税の通知の仕方によっては、思わぬ形で“会社にバレる”こともあるので注意が必要です。

第2章 株取引はバレる?バレない?勤務先に知られない方法

「株って副業扱いじゃないって聞いたけど……それでも会社にバレたらイヤだな」

そう思う方は少なくありません。実際、株取引そのものが理由で注意されることは珍しいのですが、税金の申告方法を間違えると、“うっかりバレる”ことがあります。

ここでは、株取引が会社にバレるパターンと、バレないための方法をわかりやすく解説します。

バレる原因No.1は「住民税」!

会社に株のことがバレる一番多い理由は、住民税の金額が不自然に増えることです。

たとえば、株で50万円の利益が出て確定申告をした場合、その分に応じて住民税も増えます。

問題はここから。

会社員の場合、住民税は基本的に「特別徴収」という方法で、会社があなたの代わりに給与から天引きして納めてくれています。

そのため、役所が会社に送る「住民税の通知書」に、株で得た利益分が反映された高い税額が記載されてしまうと……

「ん?この人の給料は去年と同じなのに、住民税が急に増えてるな」

──と、経理担当が気づく可能性があるのです。

バレないようにするには「住民税は自分で払う」に!

バレ対策としておすすめなのが、確定申告時に住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」にすること。

確定申告書の「住民税に関する事項」という欄で、「自分で納付」に○をつけておけば、会社に通知されずに自分で納付書を使って支払う方式になります。

ただし、ポイントがいくつかあります。

- 特定口座(源泉徴収あり)を使っていれば、そもそも申告不要=バレようがない

- NISAこは非課税だからそもそも住民税が増えない=バレない

- 配当金などを「総合課税」で申告した場合、住民税通知の影響を受けやすい

- 一部の自治体では「○をつけても反映されない」ことも(要注意)

そもそも「特定口座・源泉徴収あり」なら確定申告不要!

実は、多くの証券口座では「特定口座(源泉徴収あり)」が選ばれています。

この口座を使っていれば、証券会社が税金(所得税・住民税)を自動で引いて納めてくれるため、原則として確定申告は不要。

この仕組みのおかげで、会社にも税務署にも何も言わなくてOK。つまり、

「バレたくない人は、“源泉徴収ありの特定口座”を使うのがベスト」

というわけです。

NISAなら完全非課税!バレる心配ゼロ!

加えて、NISA(新NISA含む)は利益が出ても完全非課税なので、申告も不要=会社にバレる要素ゼロ。

しかもNISA枠内での取引なら、住民税の心配すらありません。

年間360万円なら所得税・住民税・譲渡税(売ったときの利益にかかる税金)全部非課税。

なお、NISA口座と源泉徴収ありの特定口座は同時に同じ証券会社で作ることが可能です!!

なので、「NISA口座と特定口座、どっちにしよう…」とか悩む必要なし!!

株の取引ってそんなに税金かかるの?

そうなんです。もしかしたら、普段払っている税金より税率高い方もいるかもしれませんよ!!

次の章で株取引に関する税金の解説をします!

第3章 株の利益にかかる税金とは?しくみをわかりやすく解説

株式投資をしていると、「利益が出たら税金がかかる」というのはよく聞きますよね。

でも実際には、

- どんなときに税金がかかるのか?

- 税率はいくらなのか?

- 確定申告が必要なのか?

……など、いまいちわかりづらいところも多いはず。

ここでは、株の利益にかかる税金のしくみを、できるだけわかりやすく解説していきます。

税金がかかるのは「利益が出たとき」

まず大前提として、税金がかかるのは利益が出たときです。

株式投資では、以下の2つの利益に税金がかかります。

- 売買益(キャピタルゲイン)

株を安く買って高く売って、利益が出たとき。

→「譲渡所得」として課税されます。 - 配当金(インカムゲイン)

株を持っていることで、企業から受け取る利益の分配。

→「配当所得」として課税されます。

逆にいえば、「損した場合」や「持っているだけで売ってない場合」には、原則として税金はかかりません。

源泉徴収される税率は一律20.315%

株式の利益にかかる税金は、他の所得とは分けて「申告分離課税」という方式で計算されます。

その税率は次のとおり:

| 税目 | 税率 |

|---|---|

| 所得税 | 15% |

| 復興特別所得税 | 0.315% |

| 住民税 | 5% |

| 合計 | 20.315% |

たとえば、10万円の利益が出た場合、2万315円が税金としてかかります。

確定申告は「場合による」

株の利益に関して、確定申告が必要かどうかは、使っている証券口座の種類によって異なります。

【1】特定口座(源泉徴収あり)

→ 申告不要!

証券会社が税金を自動で引いて納付してくれるため、手間なし・バレにくい・便利!

給与所得と合算したときに税率が20.315%以下なら、確定申告すると少し税金を取り戻せる可能性あり!

【2】特定口座(源泉徴収なし)

→ 申告が必要!

年間の取引で利益が出た場合、自分で申告して納税する必要があります。

取引した証券会社などは届け出を出しているので、申告しないと税務署から「無申告です。無申告加算税もプラスしておきますんで!!」とお知らせが来て、本来支払う以上の税金を払う羽目になるので必ず申告しましょう。

【3】一般口座

→ 必ず申告が必要!

損益の計算も自分で行う必要があり、上級者向け。

初心者は特定口座が絶対オススメ!

【4】NISA(旧・新)

→ 非課税!申告不要!

一定の条件内での利益はすべて非課税です。

一番オススメ。むしろNISAしか勝たん!!NISAの枠を超えたときに、はじめて特定口座を使う…というのが庶民には一般的かと思います。

配当金の課税方法は2通り

配当金は、以下の2つの課税方法から選べます(※証券口座や申告方法により異なります)。

| 方法 | 特徴 |

|---|---|

| 申告分離課税 | 株の譲渡益と同じ扱い(税率20.315%)。損益通算が可能。 |

| 総合課税 | 給与などと合算して計算。課税所得によって税率が変わる(最大55%)。配当控除が使える。 |

節税目的であえて総合課税を選ぶ人もいますが、所得が多いと税率が上がるため注意が必要です。

筆者は給与と配当足しても所得税率20%いかないド庶民。配当控除を受けたいので、総合課税で毎年確定申告を行っています。

詳しくは第5章で紹介します。

損したときは「損益通算」と「繰越控除」が使える!

株で損をしたときも、手を打つことで税金を減らせます。

- 損益通算:株の利益と損失を相殺できる

- 繰越控除:損失を最大3年間繰り越して、将来の利益と相殺できる

「利益が出た年だけ税金を払って、損した年は無視」では損なので、ここは確定申告でうまく調整しましょう。

第4章 株で副業しても確定申告は必要?ケース別に解説

「副業で株をやってるけど、確定申告って必要なの?」

これ、実はかなりよくある疑問です。税金がかかるのは分かったとしても、「申告しなかったらどうなるの?」と不安になる方も多いでしょう。

この章では、「どんな場合に申告が必要で、どんな場合は不要か」を、口座の種類や投資スタイル別に分かりやすく解説します。

まず前提:利益が出たかどうかが分かれ道

株式投資で確定申告が必要になるのは、利益が出ている場合です。

逆にいえば、損をした年は申告しなくても怒られません。

ただし、損を翌年以降に繰り越したい人は申告が必要です(→第5章で解説)。

ケース1:特定口座(源泉徴収あり)を使っている場合

➡ 原則として確定申告は不要!

証券会社が税金を自動で引いて納めてくれるので、自分で申告する必要はありません。

年間取引報告書も郵送されるので、自分でチェックするだけでOK。

ただし「損益通算したい」「配当控除を受けたい」など、有利にするために申告するケースはあります(これを「申告不要制度の適用外」といいます)。

ケース2:特定口座(源泉徴収なし)の場合

➡ 利益が出ていれば、確定申告が必要です!

特定口座でも、源泉徴収なしの場合では、証券会社は税金を引いてくれません。

そのため、自分で年間の売買損益を計算し、税務署に申告する必要があります。

【補足】特定口座でも、源泉徴収あり/なしは選択可能。口座開設時に設定されているので、確認しましょう。

ケース3:一般口座を使っている場合

➡ 利益が出ていれば、必ず確定申告が必要!

しかも、損益の計算を自分でやる必要があります。

(たとえば、取得価格や売却価格、手数料なども自分で計算)

これは手間がかかるため、現在では初心者が使うことは少なく、上級者向けです。

ケース4:NISA口座(旧NISA・新NISA)を使っている場合

➡ 申告は不要!利益も非課税!

NISA制度を利用している場合、その範囲内で得た利益は一切税金がかかりません。

したがって、当然ながら確定申告の必要もありません。

NISAは、税務署も会社も完全にノータッチ。副業がバレたくない人にも、1円でも手取り増やしたい人にもピッタリです。

ケース5:配当金をもらった場合

➡ ほとんどの人は申告不要。ただし、節税したい人は申告する価値アリ

配当金も「源泉徴収あり」の状態で支払われるため、そのままであれば申告不要です。

ただし、以下のような人は確定申告をしたほうがお得になる可能性があります。

- 配当控除を受けたい(総合課税を選ぶ)

- 他の株の損失と相殺したい(申告分離課税で損益通算)

- 所得が低く、源泉徴収された税金が還付される可能性がある

所得税と住民税、どちらも申告が必要?

原則として、確定申告をすると所得税と住民税の両方に影響があります。

ただし、住民税だけ申告したいという場合には、住民税の申告だけすることも可能です(例:配当所得だけ住民税で申告など)。

この点は、会社バレ対策としても重要なので、第2章で紹介した「住民税を自分で納付」にもつながります。

口座の種類で確定申告の必要性が変わる!

これは口座を開く際に必ず聞かれます。

「あれ?源泉徴収されるのはどっちだっけ?」となったら必ずこの表を思い出して下さい!

| 口座の種類・状況 | 確定申告の要否 |

|---|---|

| 特定口座(源泉徴収あり) | 不要(任意) |

| 特定口座(源泉徴収なし) | 必要 |

| 一般口座 | 必要(自分で計算) |

| NISA(旧・新) | 不要(非課税) |

| 配当金あり(節税したい場合) | 任意(節税目的) |

確定申告が必要かどうかは、自分の使っている口座と取引の内容で決まります。

わからない場合は、証券会社の「年間取引報告書」を見ながらチェックしてみましょう。

第5章 副業で株をする際の節税テクニック

「株の利益には20.315%の税金がかかる」──そう聞くと、ちょっと重たく感じますよね。

でも安心してください。株式投資には、ちゃんと“節税のワザ”が用意されています。

と、いうのも、今、日本政府は、労働収入以外にも株などの投資による収入を得ましょう!というのも政策として行っているのです。

この章では、株の利益をうまく節税する方法を、初心者でも分かりやすくご紹介します。

① 損益通算を活用する

まず基本となるのが「損益通算(そんえきつうさん)」です。

株で利益が出た年に、別の銘柄で損失が出ている場合、その損失と利益を相殺(そうさい)することで、課税される金額を減らすことができるという仕組みです。

例:

- A株で+20万円の利益

- B株で-10万円の損失

→ 損益通算後の課税対象は「+10万円」

この結果、払う税金もグッと減ります。

② 損失の繰越控除(3年間)を使う

「今年は損ばっかりで、利益なんてなかった……」

そんな年でも、がっかりするのは早いです。

株の損失は、最大3年間繰り越して、将来の利益と相殺することができるのです。これを「繰越控除(くりこしこうじょ)」といいます。

使い方のポイント

- 損が出た年に確定申告が必要

- 翌年以降、利益が出たときに自動的に損失と相殺される

- 毎年申告を続けないと、繰越はリセットされるので注意!

例:

- 令和6年:-30万円の損失 → 確定申告

- 令和7年:+15万円の利益 → 繰越損失と相殺、課税なし

- 令和8年:+20万円の利益 → 残り15万円分と相殺 → 課税は+5万円分のみ

③ 配当控除を活用する

株を保有していると、企業から配当金をもらえることがあります。

この配当金にかかる税金は通常20.315%ですが、「総合課税+配当控除」を選ぶと、場合によっては税金が戻ってくることもあります。

配当控除とは?

- 配当金の一部を「税金を引かずにOK!」としてくれる制度

- 所得が少ない人(年収330万円以下など)は、源泉徴収された税金が一部または全額戻ることも

ただし、所得が多い人は総合課税のほうが損になる可能性もあるので要注意。

また、「配当控除」は所得税と住民税で扱いが違うという、ちょっとややこしい特徴もあります(※詳しくは別章で解説可能です)。

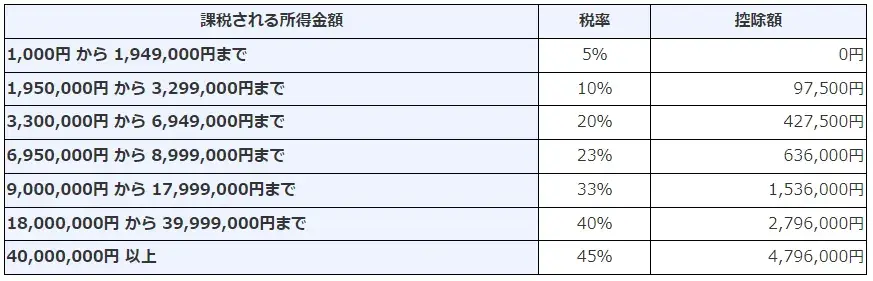

ご自身の課税所得(1年の給与総額から給与所得控除などの控除を引いた金額)と下記の表を比較して、ご自身の税率がどこかを明確にすると、総合課税がいいかどうか、確認出来るようになります。

④ 新NISAをフル活用する

新NISA(2024年~)は、利益が完全非課税になる最強の節税制度です。

一般の株式投資で節税を考えるなら、まずはこの制度を使い切るのが王道です。

ポイント:

- 年間360万円までの投資が非課税対象

- 最大1,800万円までの投資枠あり(生涯通算)

- 売却益・配当金のどちらも非課税

- いつ売っても非課税。売ったらその年の枠は復活

株で副業(副収入)する人も、最初にNISA枠内で運用するだけで、かなりの節税になります。

⑤ 少額なら申告で税金が戻ることも!

意外と見落としがちですが、株の利益が少額だった場合、確定申告をすることで税金が還付される(戻ってくる)ケースもあります。

たとえば、

- 年収が低くて課税所得が少ない

- 学生・主婦など、扶養内での少額投資

こういった場合、20.315%引かれているけど、実は引かれすぎなんてことも。

還付を受けるには、あえて確定申告をして「総合課税+配当控除」などを選ぶ必要があります。

筆者がやってるのはコレです!!すみません!!

会社の給料が少ないとか言ってるようでホントすみません!!

(当サイトは税理士法人含む法人のグループ運営ですw)

まとめ:知っていれば節税できる!

| 節税方法 | 内容 |

|---|---|

| 損益通算 | 他の株の損失と相殺して税額を減らす |

| 繰越控除 | 損失を3年間繰り越して将来の利益と相殺 |

| 配当控除 | 配当を総合課税にすることで税金が戻ることも |

| 新NISAの活用 | 利益・配当すべてが非課税 |

| 少額還付の申告 | 所得が少ない人は申告で税金が戻るケースあり |

株式投資での利益は課税対象ですが、制度をうまく活用すれば大幅に節税も可能です。

確定申告はちょっと面倒かもしれませんが、1回やってみると「こんなに戻るの!?」という驚きもあるかもしれませんよ。

第6章 株以外の副業と税金の違いは?比較で学ぶポイント

ここまでで、株にかかる税金について、かなりご理解が進んだのではないかと思います。

この章では、他の副業と株の違いを税金の面から比較して、株投資の立ち位置をよりクリアにしていきます。

株と他の副業、どこが違う?

| 項目 | 株式投資 | ブログ・せどり・ウーバーなど |

|---|---|---|

| 所得の種類 | 譲渡所得・配当所得 | 雑所得または事業所得 |

| 税率 | 一律20.315% | 所得に応じた累進課税(最大55%) |

| 確定申告の要否 | 口座の種類で変わる | 原則必要 |

| 経費の計上 | 原則できない | 一定範囲で可能(PC代・通信費など) |

| バレやすさ | 住民税で注意 | 住民税・振込先・SNSなど多方面から |

所得の種類が違う=計算方法も違う

まず大きく異なるのが、「所得の種類」です。

株は「譲渡所得」や「配当所得」として扱われますが、ウーバーや物販などの労働型副業は「雑所得」または「事業所得」になります。

この違いが、税率や控除の有無、経費の扱いなどに大きく影響します。

株は一律20.315%、副業は“稼ぎすぎると高くなる”

株の利益は一律で20.315%課税。稼げば稼ぐほど税金も一定です。

一方、副業収入(雑所得や事業所得)は他の所得と合算して税率が上がる「総合課税」になります。

たとえば本業で給与が500万円あり、副業で50万円稼いだ場合

- 副業分は累進課税の対象

- 結果的に副業収入の3分の1が税金というケースも珍しくありません

副業は「経費」が使えるのがメリット

一方、ブログや物販などの副業には経費を引けるメリットがあります。

たとえば:

- ブログ運営:サーバー代、PC代、取材交通費

- せどり:仕入原価、送料、梱包材、書籍代

- ウーバー:自転車購入費、スマホ代、通信費

これらは「必要経費」として所得から差し引けます。

株式投資では、購入手数料など一部しか経費扱いにならないため、節税手段が限られているのがデメリットともいえます。

バレやすさは、株より他の副業のほうが高い!?

株は比較的“ひっそり始められる”副業です。

- 特定口座(源泉徴収あり)やNISAを使えば、申告不要で会社にバレない

- 銀行口座に入金されても、説明がつきやすい(「配当金です」など)

- インサイダーなどをしなければ、会社には全く迷惑にはならない(労働基準法違反などの心配もない)

一方、ブログや物販、副業アルバイトなどは、

- 報酬の振込先でバレる

- 住民税でバレる

- SNSや口コミでバレる

など、発覚ルートが複数あります。

税務署が見る目も違う

税務調査の対象としても、事業的な副業のほうがチェックが入りやすい傾向にあります。

とくに「収入が増えてるのに申告していない人」は、雑所得や事業所得の方が目をつけられやすいです。

一方、証券会社を通して課税されている株取引は、税務署側で情報が把握されているため、チェックが容易で無申告や申告間違いはすぐに分かる。源泉徴収ありの特定口座やNISA口座ならもはやスルーレベル。

株は“税金の扱いが特殊な副業”

- 株は申告不要になるケースが多く、手間も少ない

- 他の副業は経費が使える分、申告の手間も増える

- 税率の面では、株の方がシンプルで分かりやすい

どちらが良い・悪いではなく、「税制の違いを知った上で、自分に合う副業スタイルを選ぶ」ことが大切です。

ウェブ制作などの副業もしているけど、株は時間の拘束もない、人と関わらないって言うのは結構利点だと思ってます。

第7章 こんな人は要注意!株で副業する際の落とし穴

株式投資は、副業として比較的始めやすく、税金面でも優遇されている部分が多いです。

しかし、「何となく大丈夫だろう」と油断していると、思わぬところで落とし穴にはまるケースも少なくありません。

この章では、株で副業をする際に、特に気をつけたいポイントを紹介します。

税制改正や制度変更に追いつけていない

NISAの制度は、2024年に「新NISA」に変わりました。

旧NISAとは投資枠やルールが異なります。

また、今後も変わる可能性があります。

対策:

- 毎年の税制改正をざっくりチェック → 今後も当サイト「わかる税」を御覧ください!ブックマークに今すぐ入れましょう!!

- 証券会社からのお知らせメールを読んでおく

- NISA口座の利用条件やルールを確認

税金ルールは変わるもの。“一度調べて安心”ではなく、“最新情報をゆるくチェック”が大切です。

確定申告忘れ、住民税チェック忘れ

申告はきちんとしたい。でも、「バレたくない」という方も多いですよね。

確定申告書の作成時、住民税の徴収方法に関する欄を見逃すと、「特別徴収(=会社天引き)」になってしまい、会社にバレるリスクが高まります。

対策:

- 「住民税に関する事項」の欄を見逃さず「自分で納付」に○を!

- 「株の確定申告」はe-Taxでも可能。自宅で申告もOK!

- そもそも、NISA口座ならそんな心配も、税金もない!

ちょっとした操作ミスが、思わぬ“副業バレ”を引き起こすこともあります。

素人の方は、必ずNISAから始めましょう!!

インサイダー取引に要注意!

「副業で株をやってる」と言っても、会社の立場や業種によってはインサイダー情報を得る立場にある人もいます。

たとえば:

- 上場企業に勤務している

- 顧客情報や業績に関わる情報を得る部署にいる

- 税理士・弁護士・コンサルタントなどで企業情報に触れる立場

こうした人が、その情報を使って株の売買を行うと、金融商品取引法違反(インサイダー取引)になる可能性も。

インサイダーを避けるために

- 会社の株を買うときは、社内ルールを必ず確認

- 上場企業と取引のある立場の人は、株式投資そのものを制限されることもある

副業で株を始める際は、自分の立場も含めて一度振り返ってみることが重要です。

第8章 まとめ:副業として株はアリ!でも税金とバレ対策は万全に

ここまで、「副業としての株式投資」について、税金の仕組みや注意点、そしてバレないための対策まで、詳しく解説してきました。

最後に、ポイントをおさらいしておきましょう。

株は“副業OK”なケースが多い

会社の就業規則で副業を禁止している場合でも、株式投資は「労働の対価」ではなく、「資産運用」として認識されているため、副業に該当しないケースがほとんどです。

とはいえ、就業規則を一度確認しておくのが安心です。

税金は一律20.315%。でもNISAなら非課税!

株の売却益・配当金には20.315%の税金がかかります。

ただし、

- NISA(新NISA含む)なら非課税!

- 特定口座(源泉徴収あり)なら申告不要!

- 配当控除や損益通算を活用すれば節税も可能!

といったように、知っているかどうかで手取りが大きく変わってきます。

バレ対策のカギは「住民税の取り扱い」

会社に株のことがバレる主なルートは、住民税の通知です。

- 確定申告する際は、「住民税は自分で納付」に○を!

- 「特定口座(源泉徴収あり)」や「NISA」を使えば、そもそも申告不要でバレにくい

このちょっとした操作で、副業がバレるリスクを大幅に減らすことができます。

確定申告は義務か“お得か”を見極めよう

- 義務:源泉徴収なしの口座で利益が出た/一般口座を使っている

- 任意:節税のために申告した方が得(損失の繰越・配当控除など)

副業で株をしている人も、確定申告をうまく活用すれば、税金を減らしたり、払いすぎた税金が戻ってくることも!

株は“静かにコツコツできる副業”!

最後にひとこと。

株式投資は、自分の時間を切り売りせずにできる、とてもスマートな副業です。

しかも、NISAや特定口座といった制度をうまく活用すれば、税務署にも会社にも手間をかけずに運用できるという大きなメリットがあります。

筆者自身、株式投資を始めて約20年。

ネット証券に変更後は手軽に好きなタイミングで投資が出来るようになり、ストレスが溜まったら衝動買いで投資信託を購入してきました。その結果、今は「そのときのストレスありがとう!!!お陰で今のストレス吹っ飛びます!!」と叫びたくなる程度には増えています。

このページでは散々NISAを推してきたのですが、NISAを始める前に、絶対にNISAのルールは確認して下さい!NISAの始め方やルールについては下記を御覧ください!

NISAを知ろう!

◎【2025年最新】はじめてでも安心!新NISAの基礎知識

NISAを使える条件から、始め方まで網羅!

投稿者プロフィール

-

税理士法人、行政書士法人、社労士事務所などのグループです。

税制は複雑化していく一方で、税理士を必要としない人々の税に関する知識は更新されていない…と感じ、より多くの人が正しい税知識を得て、よりよい生活をしてもらえたらいいなぁと思って開設したサイトです。専門用語には注釈をつけたり、いつも払っているだけの税金のその先も知ってもらえたら嬉しいです。

最新の投稿

雑談2026年2月19日AIで申告できるのに税理士は必要?残る仕事を解説

雑談2026年2月19日AIで申告できるのに税理士は必要?残る仕事を解説 税理士事務所の内部2026年2月18日税理士と相談って具体的に何ができる?税理士が解説

税理士事務所の内部2026年2月18日税理士と相談って具体的に何ができる?税理士が解説 税理士事務所の内部2026年2月17日税理士事務所の繁忙期っていつ?残業時間は?働き方のリアル

税理士事務所の内部2026年2月17日税理士事務所の繁忙期っていつ?残業時間は?働き方のリアル 雑談2026年2月3日消費税12%の衝撃!選挙の投票先はどうする!?

雑談2026年2月3日消費税12%の衝撃!選挙の投票先はどうする!?

免責事項

本コラムは、税金に関する一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な状況に対する助言(税務申告・節税判断・手続きの代行等)を行うものではありません。

税制や運用は改正・変更されることがあり、本コラムの内容は執筆時点の情報に基づいています。可能な限り正確な情報を掲載するよう努めていますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。

本コラムの情報を用いて行う一切の行為およびその結果について、当サイトは責任を負いかねます。

実際の申告や手続き、具体的な判断が必要な場合は、国税庁・自治体等の公的情報をご確認のうえ、税理士などの専門家へご相談ください。